あなたの腎臓を守るために ~CKD(慢性腎臓病)~

最終更新日:2025年9月29日

慢性腎臓病(CKD)の日本人の患者数は2000万人と推定され、これは日本人の成人の5人に1人が相当します。

また、慢性腎臓病(CKD)は自覚症状に乏しく、知らず知らずのうちに腎機能が低下し、進行すると末期腎不全に至り人工透析が必要となります。しかし、適切な生活習慣や健診等による早期発見や診断、治療を行うことで重症化の予防は可能です。

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社と健康づくり推進に向けた連携協定に基づき動画を作成しました。

![]() CKD(慢性腎臓病)ちゃんと確認することが大事です。(30秒)(外部サイト)

CKD(慢性腎臓病)ちゃんと確認することが大事です。(30秒)(外部サイト)

![]() CKD(慢性腎臓病)ちゃんと確認することが大事です。(60秒)(外部サイト)

CKD(慢性腎臓病)ちゃんと確認することが大事です。(60秒)(外部サイト)

その腎臓の数値見逃していませんか?(リーフレット表)

(リーフレット裏)

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社との健康づくり推進に向けた連携協定

CKD(慢性腎臓病)とは?

腎臓のはたらき

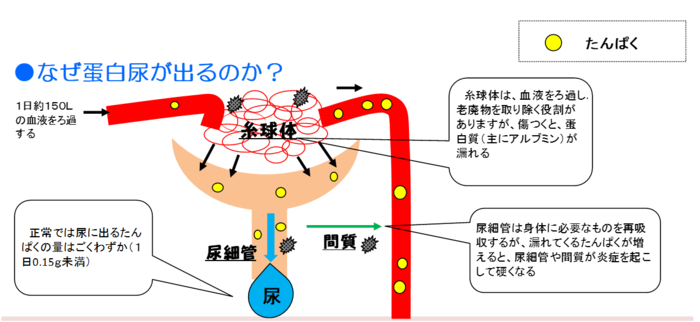

腎臓は血液中の老廃物をろ過して尿をつくるフィルターのような役割をしています。

*尿に出るもの:クレアチニン、尿素など

*尿に出ないもの:たんぱく質、血球成分

CKD(慢性腎臓病)の診断基準

CKD(慢性腎臓病)とは、腎臓の障害や腎臓の機能低下が慢性的に持続する状態のことで、「尿蛋白」と「血清クレアチニン」を調べることで診断します。

(1)尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らかである。

特に0.15g/gCr以上の尿蛋白(30mg/gCr以上のアルブミン尿)の存在が重要

(2)糸球体ろ過量(GFR):60ml/分/1.73平方メートル未満を確認

*(1)または(2)のいずれか、また両方が3か月以上持続する場合、CKDと診断

糸球体ろ過量(GFR)とは

腎機能をあらわす指標で、腎臓の糸球体が1分間にどれくらいの量の血液をろ過して、尿をつくれるかを表したものです。

*特定健康診査などで調べる腎機能検査はeGFR(推算糸球体ろ過量)といいます。

GFRは採血や24時間蓄尿が必要になりますが、eGFRは血清クレアチニン値や年齢などから計算したGFR(糸球体ろ過量)の推定で、腎機能の診断や評価に最もよく使われています。

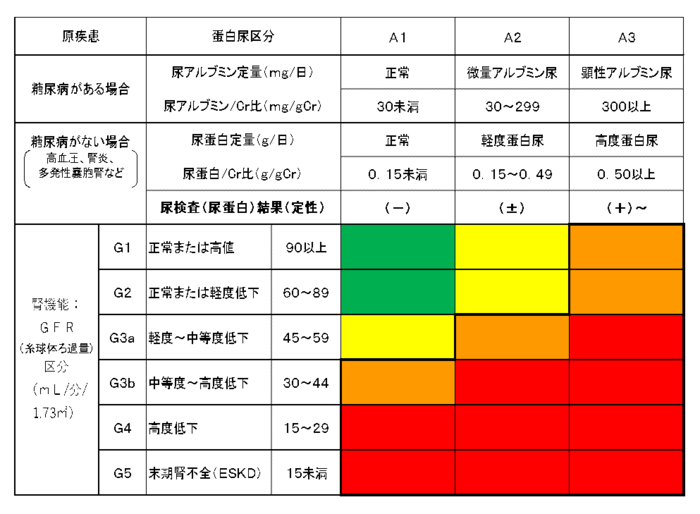

慢性腎臓病(CKD)の重症度分類

重症度は原疾患、GFR区分、尿蛋白を合わせたステージにより評価します。

緑色のステージを基準に黄色→オレンジ色→赤色の順に末期腎不全、心血管疾患のリスクが高くなります。

慢性腎臓病(CKD)の重症度分類

尿蛋白(定性)検査で±、+以上となった方へ

○蛋白尿が出る状態が続くと・・・

尿蛋白の量が増えると、尿細管や間質に炎症が起こり、さらに糸球体を傷つけてしまいます。蛋白尿が出る状態が続くことは、徐々に腎臓の働きを悪化させることにつながります。しかし、蛋白尿が出ていてもほとんど自覚症状はありません。

○尿検査をしてみましょう

蛋白尿が出た場合は、これが一時的なものか、それとも継続的に起こっているものなのかを見分けるために、必ず再検査を受けましょう。腎機能(eGFRなど)や疾病によって、適切な受診期間は異なりますが、異常のない方でも年に1回は健康診査等で確認しましょう。

[尿検査を受ける時のポイント]

(1)生理的蛋白尿が出やすい時(激しい運動後、発熱時)を避ける

(2)中間尿をとる・・・最初の尿には、尿道口の細菌や分泌物が混ざる可能性があるため、出始めと最後の尿は捨てて、途中の尿をとります。

腎臓をいたわるポイント(目安の目標値は個人により変わります。)

(1)必要な薬以外は飲まない

(2)適正な体重を維持する

(3)血糖・血圧・脂質を管理する

(4)減塩し、たんぱく質は適量にする

(5)禁煙し、アルコールは適量にする

(6)排尿を我慢しない

(7)適度な運動をする

(8)風邪をひかない

(9)十分な睡眠・休養をとる

(10)ストレスをためない

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社との健康づくり推進に向けた連携協定

![]() 徳島県ホームページ 正しく知って,正しく予防!あなたの腎臓は大丈夫ですか?~徳島県の慢性腎臓病(CKD)対策~(外部サイト)

徳島県ホームページ 正しく知って,正しく予防!あなたの腎臓は大丈夫ですか?~徳島県の慢性腎臓病(CKD)対策~(外部サイト)

![]() 徳島県ホームページ 『慢性腎臓病(CKD)予防~減塩の工夫~』動画について(外部サイト)

徳島県ホームページ 『慢性腎臓病(CKD)予防~減塩の工夫~』動画について(外部サイト)

お問い合わせ

健康長寿課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)

電話番号:088-621-5512・5517・5521・5523・5574

ファクス:088-655-6560

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。